MS4Dは東京と山中湖村の2拠点で活動している建築設計事務所です。2010年、山中湖に中古山荘を所有して以来、山荘周辺での出来事などを忘備録として記録しているブログです。2020年までは、週末利用のデュアルライフでしたが、コロナ渦をきっかけに、山荘を本格的な活動拠点として、半永住スタイルにて職住一体で暮らしております。設計事務所MS4DのWEBサイトはこちら→http://www.ms4d.co.jp/

2022年4月30日土曜日

2022年4月29日金曜日

ムササビ2日後

ムササビ選手、ここを住処に決めたのでしょうか。

ムササビについて調べてみました。>>>>>>>>>>>>

ネズミ目リス科ムササビ属に分類される動物。

アジアを中心に8種類が発見されていて、ホオジロムササビが日本の固有種。

ムササビの最大の特徴は滑降飛行。

飛膜を広げて飛ぶ姿から「空飛ぶ座布団」と呼ぶ地域もある。

1回の滑空で飛ぶ距離はおよそ30~50m。

人間が観察できた最長は200Mともいわれている。

身体の脇に発達した”皮膜”を広げ、風を受けて遠くまで滑空。

鳥のように羽ばたく動作は行わない。

さらに、前脚の付け根にも滑空できる秘密がある。

前脚の付け根には「針状軟骨」という軟骨があり、

滑空する時はこれをめいいっぱい開くことで、より多くの風を受けている。

基本的には夜行性で、昼間は天敵のテンやタカに襲われないよう、

木洞などに身を隠して休む。

雑食性、昆虫類や果実、木の実、鳥の卵などを食す。餌を求めて動きまわるのは夜。

嗅覚が優れているので、暗闇でも食べ物のある場所を嗅ぎ分けられる。

繁殖期は初夏と冬の2回。メスは1シーズンに2~3匹の雄と交尾をする。

ネズミ目リス科ムササビ属に分類される動物。

アジアを中心に8種類が発見されていて、ホオジロムササビが日本の固有種。

ムササビの最大の特徴は滑降飛行。

飛膜を広げて飛ぶ姿から「空飛ぶ座布団」と呼ぶ地域もある。

1回の滑空で飛ぶ距離はおよそ30~50m。

人間が観察できた最長は200Mともいわれている。

身体の脇に発達した”皮膜”を広げ、風を受けて遠くまで滑空。

鳥のように羽ばたく動作は行わない。

さらに、前脚の付け根にも滑空できる秘密がある。

前脚の付け根には「針状軟骨」という軟骨があり、

滑空する時はこれをめいいっぱい開くことで、より多くの風を受けている。

基本的には夜行性で、昼間は天敵のテンやタカに襲われないよう、

木洞などに身を隠して休む。

雑食性、昆虫類や果実、木の実、鳥の卵などを食す。餌を求めて動きまわるのは夜。

嗅覚が優れているので、暗闇でも食べ物のある場所を嗅ぎ分けられる。

繁殖期は初夏と冬の2回。メスは1シーズンに2~3匹の雄と交尾をする。

2022年4月28日木曜日

2022年4月27日水曜日

2022年4月26日火曜日

合板価格の高騰

ウッドショックに続き、最近は合板も価格高騰です。昨年の今頃は、MS4D山荘の外壁をDIYにて改修工事をしていたので、構造用合板t=12,3*6版(針葉樹合板と言ったり、ラーチ合板とも言います)をよく購入していました。(外壁改修記事こちら)まとまった数量を購入するときは、配送をしてくださる富士吉田の横倉木材にて。1枚、2枚、足らない時などは、忍野のコメリか、吉田のカインズホーム、ケーヨーD2で購入していました。コメリが最安値で1,180円/枚だったのをよく覚えています。(横倉木材さんで1200円/枚だったかな。)現在はというと、、、、¥2,280円/枚。約2倍になっています。こりゃあ、合板はもはや、高級品だ。

寒冷地(山中湖)別荘、あるある 1;基礎(凍結深度)

1;基礎(凍結深度) 東京都心部比較1.2~1.5倍コスト増

専門用語ですが、凍結深度という言葉があります。

地面の凍結が起こらない地表面からの深さのことを指します。

ん?地面の凍結?はい、山中湖近辺では、冬場に地表面15センチ程度は軽く凍ります。

地面に鍵を落とすと、キーンと鳴ります。

真冬の時期、地面の中は、深ければ深いほど大気温度の影響を受けにくく、

暖かいので、カエルもトカゲの土の中で越冬しますよね。

さて、山中湖村では60センチを凍結深度としています。(標高にもよりますが )

その凍結深度が建物のどこに、どんな影響を及ぼすかといいますと、基礎です。

土には水分がありますよね。水入りペットボトルを冷凍庫に入れたご経験のある方なら、

分かるかと思いますが、水は凍ると体積が増えます。

約9~10%体積が増えるとされていて、凍結膨張といいます。

凍結膨張が地面で起きると、建物を持ち上げる方向に地面が膨れ上がることになります。

冬、建物が持ち上がり、春は下がり、を繰り返すと、基礎が割れたり、

建物が傾いたり、といった原因となるので、

建設省告示第1347号(平成12年5月23日)において、

基礎の根入れの深さは(GLから基礎の底部まで)凍結深度よりも深いものとする。

と定めいているのです。

東京都心部では地面が凍ることはありませんので、

と定めいているのです。

東京都心部では地面が凍ることはありませんので、

建設省告示第1347号で定める最低の深さ(べた基礎12センチ以上、布基礎24センチ以上)

に少し余裕を持った程度の20~30センチ(場所によります)

くらいの深さの基礎が一般的です。

寒冷地においては、倍の深さの土を掘って、倍の深さ分の基礎コンクリートが

必要になってくるので、コスト高につながってくるのです。

建築家、中古別荘リフォーム、富士五湖、別荘設計、リフォーム設計、耐震診断、山中湖、河口湖、モダンデザイン、寒冷地設計

|

| 東京都心部など、温暖地域の基礎 地面から20~30センチほど、 基礎を地中に埋めるのが標準的です。 |

|

| 山中湖近辺での基礎 図の赤い破線ラインが凍結深度で、 地表面下60センチほどです。 凍結深度よりも深い位置に基礎を着地させます。 |

今回は基礎(凍結深度)について記しましたが、

その他の寒冷地(山中湖)別荘の注意点はこちらをご覧ください。

寒冷地(山中湖)別荘、あるある 2;高基礎(傾斜地の場合)

2;高基礎(傾斜地の場合) 東京都心部比較1.3倍~コスト増

どうせ別荘を建てるなら、風光明媚な場所が良いですよね。

リビングに設けた大きな窓から、他の建物が一切見えなくて、

湖と富士山をひがな一日ぼーっと望める、なんて、最高ですよね。

そんな景色が良いところは、概して斜面地が多いです。

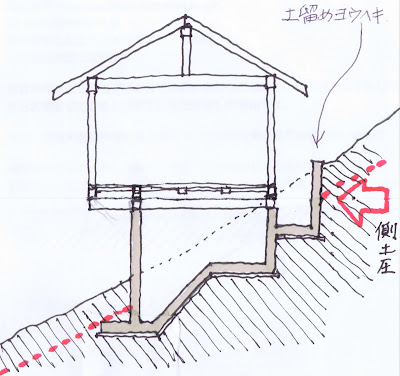

傾斜地に建物を建てようと思うと、基礎の背が高くなりがちです。

傾斜が急勾配な土地では、1階建て分くらいの基礎を計画せざるを得ないこともあります。

また、高さの制限や土地傾斜の関係で、半地下の様な基礎を計画せざるを得ない場合、

側土圧と言って、土に埋まった基礎を、土が横から押すような力がかかったりすることがあり、それを避けるために、土留めの為のコンクリート擁壁を計画せざるを

どうせ別荘を建てるなら、風光明媚な場所が良いですよね。

リビングに設けた大きな窓から、他の建物が一切見えなくて、

湖と富士山をひがな一日ぼーっと望める、なんて、最高ですよね。

そんな景色が良いところは、概して斜面地が多いです。

傾斜地に建物を建てようと思うと、基礎の背が高くなりがちです。

傾斜が急勾配な土地では、1階建て分くらいの基礎を計画せざるを得ないこともあります。

また、高さの制限や土地傾斜の関係で、半地下の様な基礎を計画せざるを得ない場合、

側土圧と言って、土に埋まった基礎を、土が横から押すような力がかかったりすることがあり、それを避けるために、土留めの為のコンクリート擁壁を計画せざるを

得なくなったりもします。

それら、過剰なコストが発生しないように、上手に計画をして、

土留めを基礎で兼用したり、高基礎にならないように段差基礎としたり、

それら、過剰なコストが発生しないように、上手に計画をして、

土留めを基礎で兼用したり、高基礎にならないように段差基礎としたり、

どうせ高基礎になるなら、基礎部分を部屋にして2階建てにしてしまったり、

様々な工夫を要します。

基礎のコストは、当然、背の低い基礎の方が、安く仕上がります。

基礎のコストは、当然、背の低い基礎の方が、安く仕上がります。

建築家、中古別荘リフォーム、富士五湖、別荘設計、リフォーム設計、耐震診断、山中湖、河口湖、モダンデザイン、寒冷地設計

|

| 凍結深度を意識しながら、 特に工夫をしないで基礎を計画すると、 ほぼ1層分の建物を作るほどの 高基礎となり、さらに、崖下方向に 建物を押すような側土圧がかかります。 |

|

| 基礎底盤に段差を設けた例 |

|

| さらに急こう配の例、 土留め擁壁と建物基礎を一体化した例 |

寒冷地(山中湖)別荘、あるある4;高断熱性(窓編)

4;高断熱性(窓編) 東京都心部比較1.2~2.0倍 コスト増

東京都心部でも最近では、省エネ法の観点から、高断熱仕様の建物が増えてきていますので、コスト比較1.2~2.0倍は、なんともあてはめにくいのですが、あくまで参考です。

さて、別荘ライフにおいて、”窓” は、大切なポイントになりますよね。

書斎に設けた窓から、森の木々にやってくる野鳥が観察出来たり、

書斎に設けた窓から、森の木々にやってくる野鳥が観察出来たり、

リビングに横に連続して設けた大きな窓から、富士山+湖がパノラマ展開されていたら、

最高ですよね。

窓には、大きく4つの機能があるとされています。

1;眺望

2;通風

3;採光

4;人の出入り

さらには、外観、内観のデザインを構成する大切な要素ですよね。

また、JIS基準に基づく窓の性能は大きく分けて5つあります。

1;耐風圧性能 S-1~S-7までの7段階

2;水密性 W-1~W-5までの5段階

3;気密性 A-1~A-4までの4段階

4;断熱性 なし~H-1~H-5の6段階

5;遮音性 T-1~T-4の4段階

に加え防火性能などを含めて、ガラスとの組み合わせでこれらの性能が決まります。

寒冷地において、窓に関して気をつけなければいけないのが、

”窓”を設けた部分は、”壁”の部分に比べて、断熱性能が低くなりがちです。

それ以外にも、山の頂上等の立地の場合は、耐風圧も気にするべきですし、

谷に面する立地では、吹き上げてくる風による雨水進入の点で水密性が重要ですし、

周囲が木々に囲まれた立地においては、台風時の枝等の飛来物に対する対策も必要となってきますが、それらまで、記していると、紙面がいくらあっても足りないので、

断熱性とコストに絞ってお話します。

窓=サッシの断熱性能を構成する要素は、大きく分けて2つあります。

サッシ本体と、ガラスです。

サッシ本体

どんな種類があって、それぞれ、どんな特徴があるのか。

木製サッシ、樹脂サッシ、アルミ樹脂複合サッシ、アルミサッシ、スチールサッシ、

ステンレスサッシなどが主なサッシの種類です。

上記5つの性能に加えて、コスト、メンテナンス性はそれぞれ異なります。

コストと断熱性のみをピックアップして図にすると以下です。

寒冷地山中湖では、最低でも断熱性能としてアルミ樹脂複合サッシ(黄色)程度は

採用したいところです。(YKKAPエピソードⅡ、LIXILサーモスL、X等)

もちろん、樹脂サッシ(YKKAP APW、LIXIL EW等)や、木製サッシなどのより高断熱な

サッシの選択は可能ですが、アルミ、スチール、ステンレスなどの低断熱サッシを

採用した場合は、カーテンや障子などその他のアイテムで断熱性を上げない限り、

真冬利用は寒さとの我慢比べになると考えた方が良いかと思います。

図に木製サッシ(茶色)の占める範囲を広く描いたのは、

FIX窓などの開閉機構のない木製窓は、大工さんに枠を作ってもらい、

ガラス屋さんにガラスをはめてもらうといった、低価格でも実現する理由と、

北欧などからの輸入品の中には、かなり高額なものが存在するからです。

ちなみに、MS4D山荘は最も低断熱のアルミサッシです。

トーメイ雨戸+ツインポリカ簡易インナーサッシを最近制作するまでは、

真冬に来荘した際、暖房が効いてくる2~3時間は山荘の中でコートを着ていました。

ガラス

どんな種類があるのか。実は、非常に多岐にわたります。

例えば、強化ガラス、熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、防犯合せガラス、

高透過ガラス、フロストガラス、型ガラス、すりガラス、ミラーガラス、

ブラインド入り複層ガラス、瞬間調光ガラス等々。。

これらすべてのガラス種にまで言及し始めると、紙面が足りませんので、

断熱性に係る機能性ガラスのうち、主だったもののコストと

断熱性のみを比較すると下図のようになります。

ただ、LOW-E複層ガラスといっても、中空層にガスを入れたものと、

(アルゴンガス、クリプトンガス)

乾燥空気のものとでは、断熱性もコストも異なりますし、

LOW-E膜を2枚のガラスのどちらに貼るかによって

断熱タイプ(日射取得型)と遮熱タイプ(日射遮蔽型)とがあるように、

一概には、図のような単純な断熱性とコストの比較は難しいのが実情です。

また、一般事項として記しておくと、採用できるガラスの大きさは、

(工場で製作して搬送できる最大寸法)

断熱性能にほぼ比例して、小さくなると思ってください。

寒冷地で、オールシーズン利用をご希望であれば、最低でも一般複層ガラス、

できればLOW-E複層ガラスの日射取得型を採用したいところです。

MS4Dの過去に設計した別荘において、LOW-E複層ではなく、

乾燥空気層12mm以上の一般ペアガラスでも十分暖かい別荘を実現できた例があります。

南下がりの傾斜地で、南面の庇は1.3mと深く、

東にも南にもたっぷりと開口部が設けられ、

室内空気循環システムを設けたその別荘は、真冬の朝、カーテンを開け

太陽光を家の中に取り込むと、見る見るうちに温度は上昇し、20度。

空気の澄んでいる日は25度くらいまで上がるそうです。

さすがに日没以降は室内温度が徐々に下がるので、暖房をつけるそうです。

夏場は、大きく張り出した庇が、太陽光を遮断し、家の中は涼しく過ごせます。

トリプルガラス等のより断熱性の高いガラスを採用しておけば、

それだけで、寒冷地対策が万全だと言い切れるわけではなく、

(断熱性の高いガラスは、概して製作可能範囲が小さい)

開口部の向きや大きさを十分吟味し、

標高が高く、赤外線量も多い山中湖では、晴天が多い冬に、

太陽光をどれくらい、室内環境に取り込むかが、(本当の意味での)省エネの観点で

大切かと思います。

日射を遮れる日射遮蔽型LOW-Eを選択するか、日射取得型LOW-Eにて赤外線熱を

宅内に入れるか、LOW-Eではなく、一般複層ガラスでも

十分な性能を発揮できるかどうかは

建物の向きや、窓の位置、大きさ、庇の深さ、カーテンは設置したくないかどうか、

などから厳密には決定します。

最近、LIXIL社がAGC旭硝子による技術提供の元、開発した

”世界発の高性能5層ガラス搭載のレガリス”、は、山中湖で採用するには

オーバースペックだと思います。

ちなみに、MS4D山荘に導入されているガラスは最も断熱性の低い、

単層ガラス=シングルガラスです。

(真冬は室内ガラス面の結露水が凍り付いていました。過去記事こちら)

ご覧ください(寒冷地別荘の注意点こちら)。

3;高断熱性(床壁天井編)は、、、、ムズイ。記すべき事項が多すぎる。

建築家、中古別荘リフォーム、富士五湖、別荘設計、リフォーム設計、耐震診断、山中湖、河口湖、モダンデザイン、寒冷地設計

2022年4月25日月曜日

ん?なんか野菜っぽい

昨年、晩秋に株分けしていただいたルバーブ、順調に成長しています。春と秋、2回収穫ということは、もうそろそろ、収穫しても良いのかなと、黒マルチを少しめくってみたら。。。。。なんだこれ、なんか生えてきている。カボチャ?ズッキーニ?土に種が混じっていたのでしょう。たぶん。

2022年4月24日日曜日

僕茶豆。YOUTUBEネタ増えたよ

2022年4月23日土曜日

スプーンおじさんの生パスタ&MASAO直伝ボロネーゼ

大学時代の友人夫婦+末っ子家族が、山荘に遊びに来ました。例によってまた自転車で。通称コップおじさん。遊びに来たというか、コップの材料採取と、日本ミツバチの巣箱づくりがメイン。(過去記事こちら)(コップおじさんのFACEBOOKこちら)ここ2年間くらい、コロナウィルスの影響で、友人知人の来荘を控えていましたが、大分状況が落ち着いてきたようなので、少人数なら、良いかなと。。。。。

本日は生パスタに挑戦です。完成写真、出来たて食べるのに夢中でとり忘れました。。。

以下ソースレシピ。自称?(伊)通のMASAO直伝ボロネーゼ。(6人前)

1;ニンニク 適当量みじん切り

2;玉ねぎ 1玉みじん切り

3;セロリ 適当量みじん切り

4;ニンジン 半分くらいみじん切り

1~4をオリーブ油にて弱火20分ペースト状まで炒める

5;ひき肉500g 牛が好ましいが、豚でも良し。

塩コショウにて下味付け+揉みこみ4~5分放置

1~4にひき肉投入、強火にてステーキ焼く容量。かき混ぜず塊ゴロゴロのまま

6;赤ワイン 1カップを投入

ぐつぐつぱちぱち強火にて4~5分

7;ホールトマト8~10個 投入

生トマトなければ、トマト缶400×2缶。強火のまま。

8;オレガノ、ローレル、シナモン、ウスターソース、鷹の爪投入

10分くらい煮込む。好みでバター適宜

|

| セモリナ粉。簡易製麺機にて。 |

|

| 麺がゆであがった瞬間から、食欲に負けて、 誰も写真撮ってナイス。ナイスー! |

2022年4月22日金曜日

越冬アスパラ

畑始動!

今年も自家菜園の時期になりました。昨年の反省は、アブラナ科の葉物を春一番に植えすぎると、その後、何も育たない。。。ということで、小松菜、チンゲン菜、ほうれん草、カブ、ダイコンは今年は中止。実物を中心にします。昨年種まきしたアスパラが、越冬に成功しているようであれば、隣で、ニラにチャレンジしてみようかな。(収穫は来年以降)

2022年4月21日木曜日

2022年4月19日火曜日

チャーシュー再

寒冷地(山中湖)別荘、あるある5;多雪地域

建物の設計を行う際には、5つの荷重を念頭に、構造計画を行います。

荷重とは?一言で言うと ”力” のことです。

以下の5種類が存在します。

1;地震力(地震が起きた際に建物に作用する力)

2;風圧力(風が吹いた際に建物に作用する力)

3;積雪荷重(雪が積もった際の重さ)

4;固定荷重(基礎や柱、フローリングやキッチン等、建物を構成する素材の重さ)

5;積載荷重(ピアノや、本、ソファやテーブル等の荷物や人などの重さの事です)

荷重の中の、3;積雪荷重について、説明します。

荷重とは?一言で言うと ”力” のことです。

以下の5種類が存在します。

1;地震力(地震が起きた際に建物に作用する力)

2;風圧力(風が吹いた際に建物に作用する力)

3;積雪荷重(雪が積もった際の重さ)

4;固定荷重(基礎や柱、フローリングやキッチン等、建物を構成する素材の重さ)

5;積載荷重(ピアノや、本、ソファやテーブル等の荷物や人などの重さの事です)

荷重の中の、3;積雪荷重について、説明します。

建築基準法施行令第86条(積雪荷重)においては以下が記されています。

積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を

積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を

乗じて計算しなければならない。

積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき20N以上としなければならない。

ただし、特定行政庁は、多雪区域を指定し、その区域につき、

積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき20N以上としなければならない。

ただし、特定行政庁は、多雪区域を指定し、その区域につき、

これと異なる定めをすることができる。

20N(ニュートン)と呼ばれる単位は、なじみが薄いかと思いますが、

kgに換算すると、20N=約2.0kgです。

イメージしやすいように、雪かきを思い出してみてください。

30センチ角くらいの大きめのスコップで、20センチ積もった雪を雪掻きすると、、、

0.3m×0.3m×20センチ×2.0kgf/㎡=3.6kg。雪って結構重たいです。

イメージしやすいように、雪かきを思い出してみてください。

30センチ角くらいの大きめのスコップで、20センチ積もった雪を雪掻きすると、、、

0.3m×0.3m×20センチ×2.0kgf/㎡=3.6kg。雪って結構重たいです。

では、特定行政庁=山梨県がどんなことを定めているかというと、

山梨県建築基準施工細則5条の3において、

山中湖村の積雪量は95センチ以上とされています。

重さに換算すると積雪量95cmは190kgf/㎡以上の重さということになります。

95センチ以上って、95センチでいいのか?もう少し見込むべきなのか?妙な日本語です。

さらに山梨県建築基準法関係条例・細則集追加版

さらに山梨県建築基準法関係条例・細則集追加版

山梨県区域別垂直最深積雪量一覧表(H10)においては、

山中湖村全域が多雪地域に指定されており、積雪量は130センチ、

多雪地域においては1cmあたり約3kgf/㎡とされています。

重さに換算すると積雪量130cmは390kgf/㎡の重さを加味することになります。

人間の重さに例えると、80kgの男の人が1平米に約5人。

山中湖村全域が多雪地域に指定されており、積雪量は130センチ、

多雪地域においては1cmあたり約3kgf/㎡とされています。

重さに換算すると積雪量130cmは390kgf/㎡の重さを加味することになります。

人間の重さに例えると、80kgの男の人が1平米に約5人。

満員電車の様な状態が屋根全体に広がっている事に。。

が、この一覧表(H10)における数値の採用は義務ではなく、参考値であり、

が、この一覧表(H10)における数値の採用は義務ではなく、参考値であり、

設計者の判断に委ねられています。

MS4Dで建物の設計を行う際には、何か特別な理由がない限り、

H10の一覧表にある通り、130cmくらい雪が積もり、

さらにそこに大きな地震が来ることも想定して設計した方が、良いと、考えています。

というのもH26(2014年)豪雪記録187センチという記録も残っているものですから。。

というのもH26(2014年)豪雪記録187センチという記録も残っているものですから。。

では、積雪荷重が大きいと、何が困るのか。。。

屋根を頑丈に作る必要があります。

屋根を頑丈に作る必要があります。

屋根を構成する材料には、母屋、垂木、野地板等あるのですが、

紫外線が強く、自然環境の厳しい山中湖では、庇を深くしたい。

紫外線が強く、自然環境の厳しい山中湖では、庇を深くしたい。

ただ、積雪荷重の事を考えると。。

垂木と呼ばれる材料が、温暖地域の1.5倍くらいの大きさになります。

また、屋根に積もった雪の重さは、梁~柱に伝わるので、

梁も頑丈に作ることになり、さらに、力は基礎に伝達されるので、基礎も頑丈に!!

と、さまざまな箇所に影響が出るのです。

垂木と呼ばれる材料が、温暖地域の1.5倍くらいの大きさになります。

また、屋根に積もった雪の重さは、梁~柱に伝わるので、

梁も頑丈に作ることになり、さらに、力は基礎に伝達されるので、基礎も頑丈に!!

と、さまざまな箇所に影響が出るのです。

今回は多雪地域について記しましたが、

その他の寒冷地(山中湖)別荘の注意点はこちらをご覧ください。

建築家、中古別荘リフォーム、富士五湖、別荘設計、リフォーム設計、耐震診断、山中湖、河口湖、モダンデザイン、寒冷地設計

2022年4月18日月曜日

畑の準備

富士吉田のケーヨーD2にてパプリカ各種の苗を購入してきました。まだまだ、朝晩は寒いので、昼間は外に出し、夜は家の中に格納という、温室育てを行ってます。定植はGWかな。

その他、寒さには比較的強い、スナップエンドウも育苗中。

その他、寒さには比較的強い、スナップエンドウも育苗中。

2022年4月17日日曜日

2022年4月13日水曜日

寒冷地(山中湖)別荘、あるある 6;給排水工事 (凍結防止対策)

専用住宅では、海外旅行にでも出かけない限り、長期間、誰も家にいない事は少ないかと思います。が、別荘においては、

”今年は雪が多くて、スタッドレスタイヤ装着してないから、春まで行くのやめようかな。”

なんてことは容易に想像がつきますよね。

毎年利用するつもりで別荘を建てても、諸事情で1~2年全く使わない、なんてことも、よくあるそうです。

なんてことは容易に想像がつきますよね。

毎年利用するつもりで別荘を建てても、諸事情で1~2年全く使わない、なんてことも、よくあるそうです。

僕らも、MS4D山荘を中古で所有したばかりに頃は、1度/1~2週間は、必ず週末利用していましたが、だんだん、飽きてきて、5~6回/年しか使わないような年もありました。

そんな別荘利用していない時に氷点下15度の寒波がきたら。。。。。

対策を講じておかないと、水道管が凍結、破裂してしまいます。

対策を講じておかないと、水道管が凍結、破裂してしまいます。

聞いた話では、むかーしむかし、またすぐに来荘するだろうからと、秋口に水抜きをせずに自宅へ戻られた別荘オーナーがいたそうな。所用でなかなか別荘に来れず、冬に突入。管理事務所の方が水道検針をしたところ、大量の水を使用していることが分かり、山荘の中に入らせてもらったところ、、、、、、水道管破裂、少し溶けてはまた凍って。を繰り返し、ナイヤガラの滝さながらの、氷の滝が生まれていたそうな。。。。おー怖い。。。

ちなみに、MS4D山荘は、以下の対策のうち、6-3の電熱ヒーターは搭載されておらず、これまでに2度ほど、水道管凍結に見舞われたことがあります。(破裂はしていませんが)

冬季に来荘して、夜間は冷え込む予報が出ていたのですが、まあ、家の中を暖房しているから大丈夫だろうと、、、、

朝起きると、水が出ません。うんともすんとも言いません。蛇口にお湯をかける先から、かけたお湯が凍ります。(危険なのでマネしないでください)困り果てて、管理事務所に連絡すると、電極をもって、スタッフの方が駆けつけてくれました。出なくなった洗面所の蛇口と、まだ出ているキッチンの蛇口とを通電すると、おー、復活です。その後は、6-4のちょろちょろ出しで、その日を凌いだのをよく、覚えています。

対策は主に以下の4通りです。

6-1;水抜き編 水栓数、仕様により+8~20万 詳しくはこちら

6-2;鋼管パイプ編 材料1.5倍、工賃も1.3~1.5倍 詳しくはこちら

6-3;保温+電熱ヒーター編 配管長さにより+30~80万 詳しくはこちら

6-4;ちょろちょろ出し 無料。いや、水道代はかかりますが。詳しくはこちら

6-5;建物全体を高断熱+日射取得 3、4の断熱性に関係

6-3;保温+電熱ヒーター編 配管長さにより+30~80万 詳しくはこちら

6-4;ちょろちょろ出し 無料。いや、水道代はかかりますが。詳しくはこちら

6-5;建物全体を高断熱+日射取得 3、4の断熱性に関係

今回は給排水工事(凍結防止対策)について記しましたが、

その他の寒冷地(山中湖)別荘の注意点はこちらをご覧ください。

建築家、中古別荘リフォーム、富士五湖、別荘設計、リフォーム設計、耐震診断、山中湖、河口湖、モダンデザイン、寒冷地設計

寒冷地(山中湖)別荘、あるある 6-1;給排水工事(水抜き編)

6-1;給排水工事(水抜き編) 水栓数により8~20万

氷点下が訪れる季節の前に、家中の水道管から水を抜く作業を、水抜きと言います。

別荘の利用方法や、利用頻度によって、水抜きのタイミング、頻度は異なるようです。

氷点下が訪れる季節の前に、家中の水道管から水を抜く作業を、水抜きと言います。

別荘の利用方法や、利用頻度によって、水抜きのタイミング、頻度は異なるようです。

永住者は別荘内を暖房するでしょうから、1年中、水を抜かない方もいます。

(建物の断熱性能にもよります。ちなみに僕らはこの2年間1回も抜いていません)

サマーシーズン利用の方は、晩秋に水抜きをして、春まで別荘に来ない方が多いようです。

オールシーズン、週末利用する方は、冬場来荘の度に、水抜き~通水をします。

(建物の断熱性能にもよります。ちなみに僕らはこの2年間1回も抜いていません)

サマーシーズン利用の方は、晩秋に水抜きをして、春まで別荘に来ない方が多いようです。

オールシーズン、週末利用する方は、冬場来荘の度に、水抜き~通水をします。

水を抜くって、どうやって?

古い山荘には手動式の水抜き栓がよく見られますが、

新築には、電動式水抜栓開閉装置"らいらっく"等、ボタン操作で水抜き、通水ができる

電動装置を設置することが多いです。

新築には、電動式水抜栓開閉装置"らいらっく"等、ボタン操作で水抜き、通水ができる

電動装置を設置することが多いです。

|

| 手動水抜き栓MT-Ⅱ 竹村製作所WEBサイトより |

|

| 電動電動式水抜栓開閉装置 「らいらっくNRZシリーズ」 竹村製作所WEBより |

|

| MS4D山荘の例。 手動式水抜き栓。 アンティークの類にカウントされる代物。 なぜか、トイレの水、お湯、水の3種類。 古い建物で、よく、この3点セットを見ますが、 最低限で考えれば、水と湯の2つで良いかと。 |

水抜き栓の設置位置

水道メーターから、建物の内部を通って、各所の給水装置まで

水道管が配管されるわけですが、建物の外においては、

凍結深度以深に水道管を埋設することで、凍結を防止します。

水抜き栓は凍結深度以深にて、水を抜く必要があります。(抜いた水の凍結防止)

そのため、水道管が外部から建物内部に入った直後、

または、建物内部に入る直前に水抜き栓を設けることが多いようです。

水抜き栓の仕組み

水抜き栓は、水道本管~水道メーターを通って供給される水を、水抜き栓部分で止水し、

水抜き栓以降の各給水装置までの水を水抜き栓部分で地面に浸透させることで、

水抜き栓以降の各給水装置までの水を水抜き栓部分で地面に浸透させることで、

建物内のすべての水道管から水を抜きます。

排水管に勾配を設けるのと同じように、給水管、給湯管共に、水が抜ける様、

排水管に勾配を設けるのと同じように、給水管、給湯管共に、水が抜ける様、

配管に勾配を設けることが必須です。

水抜き作業

手動でも電動式でもどちらのシステムでも、水抜作業時には、

各給水装置(シャワー、キッチンの蛇口、トイレ等水の出るところの事です)を

放水状態(水が出る状態)にして、水抜き栓を作動させます。

放水状態(水が出る状態)にして、水抜き栓を作動させます。

または、水抜き栓を作動させた後(水が抜ける状態にして)、

放水状態(水が出る状態)にします。

要注意なのが給湯器です。寒冷地用の給湯器には、給湯器内部にヒーターが

搭載されており、電気が通電されていれば、自動的に凍結防止されます。

ただ、ヒーターの力にも限界はあり、ー15度を下回る際や、

冬の間は別荘を使用しない時などは、給湯器の水抜きもおこないます。

水抜きと同時に不凍液

各所排水の封水(キッチン、トイレ、洗面等の排水管に少量の水が溜まっている部分)に

不凍液とよばれる、凍らない液体を注ぎ込みます。

(青色だったり、緑色の液体で、ホームセンタなどで購入できます)

水抜き作業+不凍液の投入作業はそれほど、難しい作業ではないので、慣れれば

ご自身でも可能ですが、給水装置の数が多かったり、特殊な給水装置を

設置してしまうと、水抜きのたびに水道屋さんなり、水抜き代行屋さんを

呼ばなければなりません。当然有償になります。

水抜きの仕組みと水抜き方法を別ページにて図入り解説しました。

”こちら”をご覧ください。

給水装置の選定

注意すべきは、寒冷地対応の水栓金具、給水装置を選ぶことです。

寒冷地対応とは、水抜きが可能な水栓金具の事を指します。

輸入物のカッコよい水栓で、寒冷地対応ではないものは、NGです。

壁付け水栓や自動水栓も寒冷地対応品は限られています。

寒冷地対応品でも、水抜き方法が煩雑なものもあります。

ホースが伸びるシャワー機能付き水栓や、

タッチレス水栓、食洗器などで、煩雑なものを見かけます。

追い炊き機能

浴槽の追い炊き機能は、設置できないわけではないですが、水を抜くのは

若干煩雑な作業になります。翌週、ないしは、2週間後くらいに来荘するようであれば、

バスタブに水を張り、給湯器の循環ポンプを動かし続けて、

凍結防止する方法をとることもできます。

水抜き装置のコストですが、

水とお湯の2つの水抜き栓が最低限必要です。

電動タイプを採用するとして7~8万(材工)といったところでしょうか。

ただ、給水装置の数量や給水装置の場所(お風呂と、キッチンが離れすぎ等)に

ただ、給水装置の数量や給水装置の場所(お風呂と、キッチンが離れすぎ等)に

よっては、水抜き栓を複数設置することもあり、数量が増えれば、コストも上がります。

では、水抜きを忘れてしまうと、どうなるのか?

対策6-2(鋼管パイプ)かつ、対策6-3(電熱ヒーター)を講じておけば、

氷点下10度以下が連続1週間も続かない限り、水道管が凍り、破裂することは

ないと思います。が、その分電気代がかかります。

オールシーズン週末利用の方で、冬場に毎回水を抜くのが面倒な方は、

もっとも寒くなる2月は、来るたびに水抜きし、

それ以外は、ヒーターをつけっぱなしという方も多いようです。

対策6-2(鋼管パイプ)かつ、対策6-3(電熱ヒーター)を講じておけば、

氷点下10度以下が連続1週間も続かない限り、水道管が凍り、破裂することは

ないと思います。が、その分電気代がかかります。

オールシーズン週末利用の方で、冬場に毎回水を抜くのが面倒な方は、

もっとも寒くなる2月は、来るたびに水抜きし、

それ以外は、ヒーターをつけっぱなしという方も多いようです。

秋、水抜きをしに、別荘に行こうと思っていたが、急な用事で行けなくなったら?

建物を建てててくださった工務店さんなり、別荘管理会社なり、水道屋さんに

お願いすれば、対応してくださると思います。当然有償ですが。

(注意;スペア鍵を渡しておきましょう。)

一方で、水抜き栓不要の建物は作れないのですか?

といった問い合わせが多数寄せられています。

以下の様な工夫を行えば、水抜き作業なし、水抜き栓不要の別荘は成立します。が、、、。

工夫1;水道管は凍結破裂に強い鋼管を使用します。(詳しくはこちら)

(最近では、以下2,3,4の工夫を行うことで鋼管ではなく、

(架橋ポリエチレン管を採用するハウスメーカーもあるようです)

工夫2;凍りやすい屋外露出の配管は一切採用せず、給湯器も宅内に設置します。

工夫3;床下空間や天井裏など含めて、建物全体の断熱性能を向上させます。

工夫4;凍結防止電熱ヒータ(詳しくはこちら)を地中以外の水道管全域に設置します。

工夫5;私どもが新築設計するときによく採用する

冬場太陽光取り込み型空気循環を採用。(詳しくはこちら)

ただ、万一、寒波到来時の天候が悪く、日差しが全くない状況で、

不慮の事故から、停電が長引き、、、、、怖くてお勧めはできません。

永住していれば、停電時にガスや灯油で暖をとる等の工夫で、宅内温度を

コントロールでき、水道管の凍結防止にも効果があるのですが、

週末利用や避暑地利用ですと、そうもいきません。。

また、工夫4は、電気の力で水道管を温め続けるので、

別荘を一か月間使用していなくても電気代が掛かります。

(配管の長さにもよりますが、極寒気の電気代3万円なども耳にします)

今回は 給排水工事(水抜き編)について記しましたが、

その他の寒冷地(山中湖)別荘の注意点はこちらをご覧ください。

建築家、中古別荘リフォーム、富士五湖、別荘設計、リフォーム設計、耐震診断、山中湖、河口湖、モダンデザイン、寒冷地設計

登録:

コメント (Atom)